Vor einigen Jahren argumentierte ich in meinem Buch "One Nation, After All", dass es trotz Medienberichten über Spaltungstendenzen in der amerikanischen Gesellschaft viel mehr gibt, was uns als Nation verbindet als trennt. Ja, räumte ich ein, es gibt maßgebliche Meinungsverschiedenheiten bei einer Reihe von politischen und gesellschaftlichen Themen, mit denen sich die amerikanische Öffentlichkeit beschäftigt. (Das war schon immer so.) Aber die tief verwurzelten Werte des Individualismus und der Selbstentfaltung üben starke, verbindende Anziehungskraft auf die Amerikaner aus. Diese Werte sind viel stärker als die alltäglichen polarisierenden Probleme, die uns manchmal voneinander abstoßen.

TEILUNGSKATEGORIEN

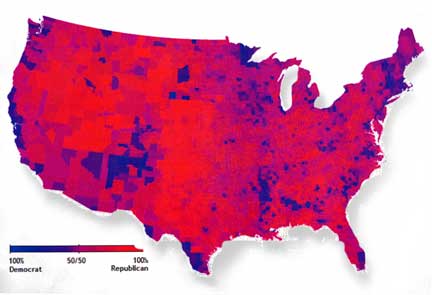

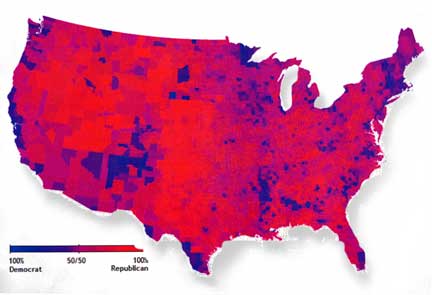

In Anbetracht der letzten beiden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten erklären viele Experten, Journalisten und politische Beobachter das Land für anscheinend tief gespalten. Die Wahlen im Jahr 2000 gingen so gut wie unentschieden aus, jeder Kandidat erhielt fast die gleiche Anzahl von Stimmen des Wahlmännerkollegiums. 2004 erhielt Präsident George Bush eine klare Mehrheit sowohl der direkten Stimmen, als auch der des Wahlmännerkollegiums. (Der Präsident erhielt fast 3,4 Millionen Direktstimmen mehr als Senator John Kerry), ein Unterschied von 2,8 Prozent, und er erhielt die entscheidende Mehrheit Wahlmännerstimmen von 286 zu 252.) Dennoch hatte sich die politische Landkarte zwischen den beiden Wahlkämpfen wenig verändert; es gibt immer noch "blaue" Staaten an den Küsten mit liberalen Tendenzen und "rote" Staaten im Süden und Westen mit konservativeren Tendenzen.

Die prozentualen Unterschiede in den Wahlergebnissen bei den Präsidentschaftswahlen 2004 sind Wahlkreis für Wahlkreis rot, blau und lila dargestellt. Rot war dabei die Farbe des republikanischen Amtsinhabers George W. Bush und blau die des demokratischen Herausforderers John Kerry. Lila spiegelt in einigen Teilen des Landes das knappe Wahlergebnis wider. Diese Karte wurde von Robert Vanderbei von der Princeton University erstellt und ist Bestandteil einer Sammlung von Karten und Kartogrammen zu Wahlergebnissen auf einer Website der University of Michigan.

Die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts waren geprägt von andauernden Meinungsverschiedenheiten auf einer Reihe von Gebieten, einschließlich Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Geografie und Weltanschauung. Während offene theologische Dispute zwischen Religionen aus dem öffentlichen Leben der Vereinigten Staaten fast gänzlich verschwunden sind, bestehen Debatten innerhalb religiöser Traditionen über gesellschaftliche Themen und Sichtweisen der Welt weiter fort. Während die primäre Unterteilung in den Vereinigten Staaten in Bezug auf die Hautfarbe einst zwischen schwarz und weiß stattfand, gibt es jetzt zunehmend größere Bevölkerungsgruppen von Hispaniern und Amerikanern asiatischer Abstammung sowie eine maßgebliche Zahl von Menschen, die sich als mehreren Rassen zugehörig definieren und sich in Bezug auf die Hautfarbe nicht einer einzigen Kategorie zuordnen. Männer und Frauen sehen die Welt ebenfalls oft unterschiedlich, so dass die Kandidaten für Ämter ihre Botschaften entweder auf die eine oder die andere Seite zuschneiden, was im Allgemeinen die Kluft zwischen den Geschlechtern genannt wird.

Die geografischen Unterschiede treten vielleicht nicht so deutlich zu Tage wie während des Bürgerkriegs, aber die Wahlergebnisse in den Vereinigten Staaten bestätigen, dass sie fortbestehen. Die meisten Texaner (die 61 zu 38 Prozent für Bush stimmten) haben andere politische Ansichten als die meisten Einwohner von Rhode Island (die mit einem Unterschied von 59 zu 39 Prozent für Kerry stimmten). Die Auslagerung von Fabrikarbeitsplätzen und der Niedergang von landwirtschaftlichen Betrieben sowie ein wachsender Dienstleistungssektor und boomende vornehme Einzugsgebiete von Großstädten sind Beweise für das Fortbestehen von wirtschaftlichen Unterschieden; einige Amerikaner kämpfen ums Überleben während andere das Beste, was eine vermögende und produktive Gesellschaft zu bieten hat, genießen. Ganz eindeutig gibt es heute in den Vereinigten Staaten viele "Amerikas".

Eine maßgebliche Zahl von Wissenschaftlern teilen die Auffassung, dass die Vereinigten Staaten ein tief gespaltenes Land sind. Die eloquenteste unter ihnen ist womöglich die herausragende Historikerin Gertrude Himmelfarb. In ihrem Buch, "One Nation, Two Cultures" (1999), argumentiert sie, dass Amerikaner noch immer in der kulturellen Kluft leben, die in den sechziger Jahren entstand. Eine der beiden Kulturen der Vereinigten Staaten legt laut Himmelfarb Wert auf individuelle Freiheit und Selbstentfaltung und möchte die traditionelleren gesellschaftlichen Rollen und Sitten überwinden, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der amerikanischen Gesellschaft herrschten. Die andere legt gesteigerten Wert auf Autorität und Respekt für Regeln und Traditionen und wünscht sich die Rückkehr in eine Zeit, in der Eltern mehr Kontrolle über ihre Kinder hatten und mehr Menschen stolz auf ihr Land und ehrlich in ihrer Gläubigkeit waren. Himmelfarb, eine Konservative, identifiziert sich eindeutig mit der letzteren der beiden Kulturen. Aber man kann ähnliche Argumente von Autoren auf der linken Seite des politischen Spektrums hören, die der Meinung sind, dass liberale Werte wie Säkularismus und Selbstentfaltung von rechts bedroht werden und die Errungenschaften der sechziger Jahre mit aller Kraft verteidigt werden müssen.

Wie schon der Titel ihres Buches andeutet, reagierte Himmelfarb in gewissem Maße auf meinen Beitrag zu der Debatte in "One Nation, After All". Politische Aktivisten scheinen gegeneinander einen Kulturkrieg zu führen, argumentierte ich, aber die meisten Amerikaner teilen die selben Werte. Sie haben vielleicht unterschiedliche Meinungen bei tagespolitischen Themen – in einer Demokratie sollen sich die Menschen ja auch kritisch auseinandersetzen – aber in starkem Gegensatz zu den sechziger Jahren oder gar der Bürgerkriegsära sind sie sich über erstaunlich viel einig. Sie schätzen die Vorzüge persönlicher Freiheit, die ein Nebenprodukt der kulturellen Umbrüche der sechziger Jahre sind; Himmelfarb hat in diesem Zusammenhang also bezüglich der Bedeutung dieses Jahrzehnts Recht. Aber ihre Gefühle über diese Vorzüge sind oft ambivalent. Sie fragen sich oft, ob der Individualismus in den Vereinigten Staaten so weit getrieben wurde, dass Respekt vor Autorität und Tradition verlorengegangen ist. Deswegen wollen sie im Allgemeinen, dass sich die Politiker vertragen und gemeinsam Lösungen für die Probleme des Landes finden.

Die Frage der amerikanischen Einheit ist ebenso wichtig wie jede andere Frage, die sich den Amerikanern momentan stellt. Die Vereinigten Staaten haben schließlich schon einen Bürgerkrieg hinter sich, dessen Blutvergießen nie vergessen wurde. Wie tief unsere derzeitige Teilung auch gehen mag – so tief geht sie mit Sicherheit nicht. Wie uns zudem die Erfahrung des Bürgerkriegs lehrt, schaden Spaltung und Uneinigkeit sowohl den Amerikanern selbst, als auch anderen, die von den Vereinigten Staaten eine Führungsrolle erwarten. Wir sind es zweifellos beiden Gruppen schuldig, hinter die Schlagzeilen zu schauen und herauszufinden, ob es weiterhin dauerhaft gültige Glaubenssysteme und Praktiken gibt, die die Amerikaner verbinden.

KIRCHE UND STAAT

Von all den angenommenen Teilungen im amerikanischen Leben hebt sich eine besonders von den anderen ab. Die ausschlaggebende Trennlinie in den Vereinigten Staaten, so wird uns oft gesagt, verläuft zwischen denen, die fest an Gott glauben - egal welchen Gott - und denen, die nicht der Auffassung sind, dass eine göttliche Macht alle menschlichen Handlungen leitet. Wenn es sich jedoch herausstellt, dass Religion in den Vereinigten Staaten im gleichen Maß eine Quelle der Einheit als auch der Teilung ist, stehen die Chancen für e pluribus unum (aus vielen Eins) bedeutend besser.

Zahlreiche amerikanische Gründerväter waren der Meinung, dass eine gemeinsame Moral eine gemeinsame Religion erforderte. Da die Vereinigten Staaten sich jedoch im ersten Zusatzartikel der Verfassung zur Trennung von Kirche und Staat und Religionsfreiheit bekennen, gab es in den Vereinigten Staaten nie eine gemeinsame Religion, jedenfalls nicht offiziell. Trotzdem war die Mehrheit der Amerikaner zur Zeit der Gründung der Vereinigten Staaten protestantisch, so dass sie trotz der zahlreichen unterschiedlichen protestantischen Religionsgemeinschaften den Glauben an die Reformation gemeinsam hat.

Bestehende Hoffnungen, dass eine weite Verbreitung des protestantischen Glaubens eine inoffizielle Quelle der Einheit werden könnte, wurden jedoch während des 19. und 20. Jahrhunderts durch die Ankunft zahlreicher nichtprotestantischer Einwanderer enttäuscht. Die Spannungen zwischen den Glaubensrichtungen waren so stark, dass in Städten wie Boston ein wahrer Kulturkrieg zwischen im Land geborenen Protestanten und katholischen Einwanderern aus Irland und anderen Ländern ausbrach, der weitaus brutaler und spaltender war als der, der heute vermutlich stattfindet. Im Zuge der Auseinandersetzungen kam es zu zahlreichen Todesfällen und großen Sachschäden. Im Laufe der Zeit wurde jedoch eine relativ friedliche Lösung für religiöse Konflikte gefunden. Obwohl die verschiedenen Konfessionen der Christen noch nie sehr viel Einigkeit untereinander an den Tag gelegt hatten, nannten sich die Vereinigten Staaten ab Mitte des 20. Jahrhunderts eine "jüdisch-christliche" Gesellschaft, deren Zusammenhalt darin bestand, dass die drei großen Glaubensrichtungen sich zumindest auf eine gemeinsame Heilige Schrift beriefen – die hebräische Bibel.

"Jüdisch-christlich" sollte ursprünglich integrativ verstanden werden, erscheint heute aber eher ausgrenzend, da Moslems, Hindus, Buddhisten und Angehörige zahlreicher anderer Glaubensrichtungen, die nach Beendigung der Bevorzugung von Einwanderern aus Europa durch das Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1965 in die Vereinigten Staaten kamen, nicht einbezogen werden. Die Vereinigten Staaten sind heute so vielfältig, dass kein beschreibender Ausdruck passend erscheint. Einige haben den Ausdruck "abrahamisch" vorgeschlagen, der Moslems zwar einschließt, gleichzeitig aber fernöstliche Religionen ausschließt. Es hat wahrscheinlich noch nie eine Gesellschaft gegeben, in der so viele Religionen gleichzeitig aktiv ausgeübt werden, wie in den Vereinigten Staaten heute. Diese Entwicklung kann in gewisser Hinsicht auf die von den amerikanischen Gründervätern gemachten Entscheidungen zur Ermutigung der Religionsfreiheit zurückgeführt werden.

EINE GEMEINSAME KULTUR?

Angesichts so ausgeprägter Mannigfaltigkeit argumentieren jetzt einige, dass den Amerikanern eine gemeinsame Kultur fehle, und deshalb die Gefahr großer Uneinigkeit drohe. Das war die Botschaft von "Who Are We?", einem 2004 vom Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington aus Harvard herausgegebenen Buch. Huntington konzentriert sich primär auf Amerikaner mexikanischer Abstammung mit katholischem Hintergrund und unterstreicht die Bedeutung einer gemeinsamen, durch angelsächsischen Protestantismus geprägten gemeinsamen Kultur, an die sich die Einwanderer halten sollten. Er konzentriert sich nicht auf Religion per se als Quelle von Uneinigkeit, sondern vielmehr auf Kulturarten, die von verschiedenen religiösen Traditionen geprägt sind. Sein Buch erinnert trotzdem an frühere Kapitel in der amerikanischen Geschichte, in denen die Angst vor Vielfalt Autoren zu der Schlussfolgerung brachte, dass die Vereinigten Staaten das Problem zu vieler wettstreitender Kulturen lösen müssten, um ihre Zukunft zu sichern.

An der religiösen Vielfalt der Vereinigten Staaten besteht kein Zweifel. Aber es gibt begründete Zweifel an der Schlussfolgerung, dass Vielfalt die Quelle von Uneinigkeit ist. Denn obwohl die Amerikaner einer verwirrenden Vielzahl von Konfessionen und Traditionen angehören, ist die amerikanische Kultur eine starke Kraft, die alle ausgeübten Religionen prägt. In den letzten Jahren haben sich Geisteswissenschaftler nicht mehr nur auf die Texte und Glaubensbekenntnisse der amerikanischen Religionen konzentriert, sondern zunehmend auch auf die Art, wie normale Menschen ihren Glauben wahrnehmen. Eine der Schlussfolgerungen, die aus diesem Forschungsansatz abgeleitet werden kann, ist, dass unabhängig davon, wie sehr sich einzelne Religionen voneinander entscheiden, die Menschen ihren Glauben oft auf erstaunlich ähnliche Art und Weise ausüben.

Die Amerikaner bevorzugen beispielsweise oft Religionen, die sich persönlich an sie wenden. Sie misstrauen distanzierter Autorität – in einigen Fällen sogar den örtlichen Behörden. Im Allgemeinen wenden sie sich eher aus emotionalen als intellektuellen Gründen der Religion zu und verstehen heilige Schriften nicht als Dokumente an, die aufgrund ihrer verlockenden Ideen analysiert werden sollten, sondern eher als Orientierungshilfe in schwierigen Zeiten. Die Religion übermittelt ein klares Verständnis von Gut und Böse, aber auch in vielen Fällen die Bereitschaft, Menschen ihre Sünden zu vergeben und ihnen eine zweite Chance zu geben. Amerikaner fühlen sich durch ihren Glauben typischerweise zuversichtlich und selbstbewusst. Ihre Religion vermittelt ihnen Wahrheiten und Liebe. Die Amerikaner wechseln manchmal ihren Glauben, um eine Religion zu finden, die ihnen ein Gefühl der Authentizität gibt. Religion bedeutet für sie keine engstirnige Bindung an Traditionen, sondern eher eine sich stets verändernde, innovative und dynamische Art, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden.

Da Amerikaner verschiedene Religionen oft auf erstaunlich ähnliche Weise erleben, kann der Glaube als wichtige Quelle der Einheit dienen. Die Menschen müssen sich nicht einig darüber sein, wer Gott ist oder was Gott macht – es genügt ihnen, dass andere Menschen Glaubensarten suchen, die ihren eigenen Bedürfnissen entsprechen. Diese gemeinsame Art der Glaubensausübung ist so stark, dass sogar neu angekommene Zuwanderer den Glauben ihres Heimatlandes an die amerikanischen Realitäten anpassen. Im 19. Jahrhundert entwickelten sowohl Katholiken als auch Juden amerikanische Versionen ihrer Religionen. Heute machen Moslems und Hindus genau das Gleiche.

Amerikanisches Original: Freiwilliger Dienst

Clara Barton (1821 – 1912) widmete ihr Leben dem Dienste an anderen Menschen. Mit 15 begann sie an einer Schule zu unterrichten und gründete später eine freie öffentliche Schule in Bordentown (New Jersey). Als der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach, initiierte sie ein Hilfsprogramm zur Sammlung medizinischer und anderer Materialien zur Verteilung an verwundete Soldaten. Sie war damit so erfolgreich, dass die Regierung ihr erlaubte, auf militärischen Rettungsfahrzeugen mitzufahren, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Drei Jahre lang folgte Sie so militärischen Operationen, hielt die verwundeten Soldaten im Arm, gab ihnen Essen und Wasser, unterstützte die Chirurgen bei ihrer Arbeit und organisierte Programme zur Auffindung vermisster Soldaten. Aus dieser Erfahrung heraus gründete Barton 1881 das Amerikanische Rote Kreuz. Bis 1904 war sie seine ehrenamtliche Präsidentin und unter ihrer Führung wurde die Rolle der Internationalen Rot-Kreuz-Bewegung über die Hilfe auf Schlachtfeldern hinaus auch auf die Katastrophenhilfe ausgedehnt. Mit weit über 70 arbeitete sie noch in Hilfsprogrammen vor Ort mit.

|

DEN ANDEREN KENNEN LERNEN

Diverse andere Aspekte im Leben der Amerikaner funktionieren so wie die Religion. Erfahrungen ermöglichen trotz Unterschieden Gemeinsamkeiten. Je mehr weiße Amerikaner nicht-weiße Amerikaner an ihrem Arbeitsplatz kennen lernen, desto weniger Rassismus wird es geben. Je mehr Menschen einen Partner mit einer anderen Herkunft als ihrer eigenen heiraten, desto schneller wird die Spaltung, die ihre Eltern- und Großelterngeneration noch belastet hat, verschwinden. Es stimmt, dass viele Südstaatler und Nordstaatler in der Politik nicht einer Meinung sind, aber ihre Lebensweise ist erstaunlich ähnlich: Sie fahren die gleichen Autos zu den gleichen Einkaufszentren, um dort die gleichen Waren zu kaufen. Trotz all des Geredes über das "rote" und das "blaue" Amerika wird eine Person, die in einem beliebigen Teil des Landes ausgesetzt wird, feststellen, dass ihr alles erstaunlich bekannt vorkommt – möglicherweise sogar zu bekannt.

Tatsächlich gibt es Grund zu der Annahme, dass die im Jahr 2004 erlebte Polarisierung der Vereinigten Staaten zu Gegenbewegungen führen wird, die die Amerikaner daran erinnern sollen, dass sie trotz aller politischer Differenzen eine gemeinsame Staatsbürgerschaft besitzen. Die Polarisierung zahlt sich politisch offensichtlich ganz besonders für Parteigänger aus, die ihre Anhänger durch das Betonen der schändlichen Absichten derer, die auf der anderen Seite der ideologischen Kluft stehen, hinter sich scharen. In der Politik oder zumindest in einem erfolgreichen demokratischen politischen System, erzeugt schließlich jede Reaktion eine Gegenreaktion. Geeint durch gemeinsame religiöse Praktiken und gemeinsame Erfahrungen in anderen Lebensbereichen glaube ich, dass die Amerikaner einen Punkt erreichen werden, an dem sie sich fragen werden, ob Amerikaner, mit denen sie politisch nicht einer Meinung sind, behandelt werden sollten, als lägen ihre Ansichten jenseits der Grenzen des Erlaubten.

Ich bin zuversichtlich, dass sie dabei zu der Schlussfolgerung gelangen werden, dass wir doch schließlich eine Nation sind. Der amerikanische Individualismus und unsere Suche nach Selbsterkenntnis überwiegen unsere Unterschiede. So lange wir uns daran erinnern, dass wir alle von einer gemeinsamen amerikanischen Kultur geprägt wurden, werden wir auch weiterhin Brücken bauen, die uns verbinden und zusammenhalten, wie wir es schon so oft in unserer Geschichte getan haben.

Alan Wolfe ist Professor für Politikwissenschaften und Leiter des Boisi Center for Religion and Public Life am Boston (Massachusetts) College. Unter anderem schrieb er "One Nation, After All" (1998) und "The Transformation of American Religion: How We Actually Live Our Faith" (2003).

Originaltext: Still E Pluribus Unum? Yes; The United States in 2005: Who We Are Today

|